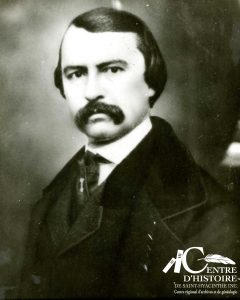

Né à Saint-Hyacinthe le 31 janvier 1818, Louis-Antoine Dessaulles était l’aîné des enfants survivants de l’union de Jean Dessaulles, quatrième seigneur de la seigneurie de Maska et de Marie-Rosalie Dessaulles née Papineau. Il fréquente d’abord le Collège de Saint-Hyacinthe pour aller terminer son cours à Montréal.

À la mort de son père en 1835, il hérita de la seigneurie de Saint-Hyacinthe. Sa mère administra la seigneurie jusqu’à sa majorité en 1839. Selon les chroniques maskoutaines de Gérard Parizeau, par testament Jean Dessaulles avait laissé la seigneurie à son fils Louis-Antoine, en le chargeant « de remettre les deux tiers de la juste estimation du domaine à son frère Georges-Casimir et à sa sœur Rosalie-Eugénie, par parts égales ».

Dans sa jeunesse, il côtoya son oncle Louis-Joseph Papineau, chef du Parti patriote, chez qui il loge durant ses études à Montréal. Il appuyait entièrement ses idées et le suivit en exil aux États-Unis et en France où il devint un fervent admirateur des écrits de Félicité-Robert de La Mennais dont : « Les affaires de Rome » publié en 1836. Yvan Lamonde écrivait en 1994 : « à la suite de cette lecture, Louis-Antoine saisit bien l’opposition papale à la liberté de conscience ». Son indignation se poursuivra jusqu’à sa mort.

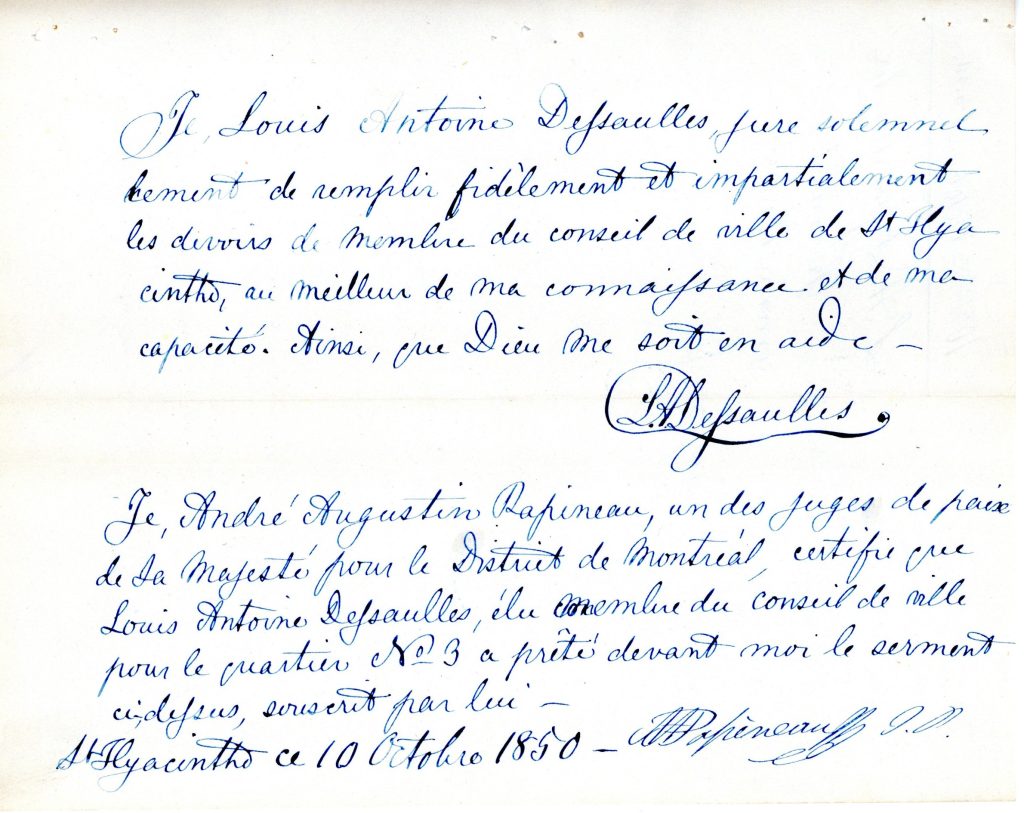

De retour à Saint-Hyacinthe, il devient le premier maire lorsqu’en 1849, l’essor démographique justifie l’incorporation en village. En effet, de 1831 à 1851, la population passe de 1018 à 2820 et l’arrivée du chemin de fer contribue au développement économique. D’ailleurs, en 1850, Saint-Hyacinthe acquiert le titre de ville. Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke sont les seules municipalités à détenir ce titre avant 1855.

En 1850, il épouse Catherine Zéphirine Thompson, fille de John Thompson, tailleur, et de Flavie Truteau. En tant que maire, il incite la municipalité à se doter de manufactures. D’ailleurs, il possède une carrière et une usine à chaux à Saint-Dominique. Il présida aussi la Société Saint-Jean-Baptiste, mit sur pied une bibliothèque et aide à l’établissement d’une troupe de théâtre en 1850. Il fonda l’Institut canadien de Saint-Hyacinthe, sur le modèle de celui de Montréal, où il avait présenté plusieurs conférences.

L’institut canadien est connu pour avoir subi la condamnation de Mgr Bourget de Montréal en 1858, ainsi que celle de Rome en 1869. D’après Yvan Lamonde, les écrits de Louis-Antoine, « Les doctrines pernicieuses », furent mis à l’index. À partir de ce moment, Dessaulles creuse un immense fossé entre lui et le clergé. Pour lui, l’infaillibilité du pape, la puissance des évêques et tout l’ultramontanisme doivent être dénoncés. Au cours de cette époque, il publie plusieurs articles dans différents journaux. Son combat pour les valeurs libérales s’effrite avec la fin de l’Institut canadien où il peut présenter ses conférences percutantes. En 1874, il est considéré par Edmond Lareau, comme « le plus illustre représentant, le chef actuel de l’école libérale du Canada ».

Louis-Antoine ne connut pas que le conflit avec les ultramontains ; il eut à affronter ses ennuis financiers. Il dépensa beaucoup dans les journaux, fut aussi victime de son train de vie et perdit dans ses investissements ferroviaires. C’est ainsi qu’il dût vendre sa seigneurie. Robert Jones s’en porta acquéreur. La fontaine en face du marché public de Saint-Hyacinthe, nous rappelle ce dernier.

En 1857, il quitte la mairie et la ville de Saint-Hyacinthe. En 1856, il avait été élu au Conseil législatif, dans la division de Rougemont. En 1861, il devient rédacteur en chef du journal Le Pays. En 1863, il quitte son poste de conseiller et de rédacteur en chef pour devenir greffier pour le district de Montréal.

Durant sa carrière, il a prononcé de nombreuses conférences et publié de nombreux articles et brochures dans lesquels il partage ses idées libérales et anticléricales.

Le 28 juillet 1875, il quitte le Québec pour les États-Unis. Son gendre Frédéric-Liguori Béique est le premier à apprendre son exil. En septembre, il l’informe de son départ pour la Belgique voulant ainsi éviter à sa famille le déshonneur de sa déroute et refaire ses finances grâce à de nombreux projets. En février 1878, il s’installe à Paris. En exil, il continue à écrire à sa fille Caroline. Ce lien lui est indispensable, car, jusqu’à sa mort, c’est son gendre qui assurera son existence.

Le 4 août 1895, Dessaulles décède à Paris et est inhumé au cimetière de Pantin où il repose dans l’anonymat.

Il est possible de prendre rendez-vous au Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe pour consulter le Fonds CH120 Louis-Antoine Dessaulles qui comprend, entre autres, sa correspondance avec des membres de sa famille. Pour en savoir plus : https://histoiredemaska.accesstomemory.org/ch120

D’après un article d’André A. Bourgeois publié dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe le 24 octobre 2019 et Yvan Lamonde, Louis-Antoine Dessaulles 1818-1895. Un seigneur libéral et anticlérical, 2014, Fides, 432 p.

Pour aller plus loin :

Un article de Pascal Audry intitulé Regard sur l’Institut Canadien de Saint-Hyacinthe

Jean-Paul Bernard et Yvan Lamonde, « DESSAULLES, LOUIS-ANTOINE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 24 sept. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/dessaulles_louis_antoine_12F.html