Comme partout ailleurs, Saint-Hyacinthe a eu ses chroniqueurs. Sans être historiens de formation, ces hommes et ces femmes ont laissé des témoignages, souvent écrits, du temps de leur enfance ou même de périodes qui les ont précédés mais dont ils connaissent les faits par l’entremise de leurs parents ou grands-parents. Ces textes sont très précieux, surtout pour qui s’intéresse aux us et coutumes d’une société à une époque donnée. Cet article resasse quelques souvenirs de deux chroniqueurs maskoutains bien connus : Camille Madore[1] et Philippe Pothier[2]. Messieurs Madore et Pothier se rappellent ici de quelques friandises et gourmandises de leur jeunesse.

Débutons par le témoignage de Camille Madore : « De tout temps, les enfants ont aimé manger ce que les parents ont souvent appelé des « saletés ». Pour ma part, sans parler du pâté de terre auquel une gentille fillette m’a fait goûter tout petit, je me souviens d’avoir grignoté des glands que nous allions ramasser au pied des chênes du parc Dessaulles. En automne, nous raffolions des belles cenelles rouges cueillies au milieu des ronces, où nous déchirions nos fonds de culotte. Les poches de nos petits paletots en étaient toujours remplies. Bien sûr, nous mangions aussi des gadelles rouges ou blanches que nous trempions dans un verre d’eau avant de les rouler dans une soucoupe pleine de sucre blanc. Les disamares, que nous appelions « petites culottes » qui, l’été, tombaient en tournoyant des érables, étaient délicieuses elles aussi, saucées, à l’instar des gadelles, dans l’eau puis dans une soucoupe remplie, cette fois-là, de sel…

Plus âgés, les p’tits gars, abandonnaient ces gourmandises pour fumer en cachette, d’abord des feuilles sèches, dont nous bourrions de petites pipes creusées dans un gland, un bout de macaroni bien droit en guise de manche. En été, nous fumions aussi des « cheveux de blé d’Inde » ou encore des cigarettes d’aiguilles de pins, enroulées dans du papier. C’était très mauvais! Enfin, je fumai parfois des pipées de thé (pas très bon non plus) ou de café… Pouah! »

Voici maintenant le témoignage du juge Pothier : « Mon père fabriquait de la tire à la mélasse certains dimanches d’hiver dans l’après-midi. Toute la famille travaillait à la chaine. Après avoir fait bouillir ensemble tous les ingrédients qui la composaient (eau, mélasse, beurre et crème), mon père étendait la tire en une longue tresse qu’il saupoudrait de farine, afin de bien l’étirer. Chacun avait son écheveau qu’il manipulait comme un accordéon en faisant des torsades jusqu’au moment où la tire devenait d’un beau brun clair. Un autre la coupait avec des ciseaux et l’on alignait les petits morceaux dans des assiettes que l’on déposait au froid dans la laiterie. Une autre recette à la cassonade donnait un bonbon d’une belle couleur ambrée.

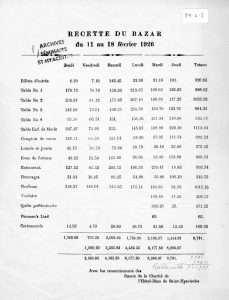

Aux jours gras (les sept jours précédant le mercredi des cendres), il y avait le bazar de l’Hôtel-Dieu, tenu par les Sœurs de la Charité, où c’était le temps pour les enfants de se gaver de bonbons, de crème glacée ou de fruits. Il y avait aussi une tire spéciale, confectionnée par les Sœurs, que nous appelions la « tire du bazar ». En fait, il s’agissait d’une tire brûlée, sorte de mousse sucrée cristallisés, dans laquelle il y avait autant d’air que de solide. À cette époque, nous n’avions pas de fruits frais toute l’année mais dans le temps du bazar, il y avait des oranges et des bananes en quantité que l’on pouvait acheter à deux pour cinq cents. Il y avait aussi des huitres que l’on mangeait au verre avec quelques gouttes de vinaigre, pour le prix de dix cents. »

En guise de conclusion, donnons la parole à Camille Madore : « Tout ceci se passait au temps de mon enfance, alors que nous vivions en vase clos, tous ensemble, entre nous, et cela avait son charme. Être maskoutains signifiait presque être membre d’une même famille alors qu’il n’y avait pas, ou presque, d’autos, ni radio, ni télévision, et que peu de gens voyageaient hors de la ville. Beaucoup de maskoutains naissaient et mouraient sans jamais être sortis de la ville.

Certains se souviendront d’avoir connu cette époque, d’autres diront que ce sont là des souvenances nostalgiques qui n’ont rien à voir avec la dure réalité de notre époque, cependant, il est certain que l’évocation de l’enfance vécue au début du XXe siècle, demeure une source de référence importante pour tous. »

D’après un article d’Albert Rémillard, publié dans le Courrier de Saint-Hyacinthe le 12 novembre 1996.

[1] Né à Saint-Hyacinthe en 1907, Camille Madore est le fils du juge de la Cour Supérieure pour le district de Saint-Hyacinthe, Joseph-Alexandre-Camille Madore et de Lisette Beauchemin. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il sera fonctionnaire au ministère de l’Agriculture, d’abord à Québec, puis à l’École de médecine vétérinaire de 1947 à 1972. À sa retraite, il rédige ses mémoires sur son enfance et son adolescence : « À Saint-Hyacinthe, au temps de ma jeunesse ». Il est décédé le 20 mars 1985.

[2] Né à Saint-Hyacinthe en 1906, Philippe Pothier est le fils du bijoutier Oscar Pothier et de Marie-Louise Bélanger-Marier. Après avoir fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il fait son droit à l’Université de Montréal et est admis au Barreau en 1930. Il sera procureur de la Couronne pour le district de Saint-Hyacinthe et substitut du procureur général. En 1965, il est nommé juge à la Cour Supérieure. Il sera échevin de 1956 à 1965 durant le mandat du maire Jacques Lafontaine. Il est décédé le 9 juillet 1996.