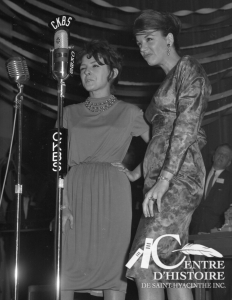

Très rares sont les linguistes qui ont relevé le mot « quétaine ». Il ne se trouve pas dans le Dictionnaire usuel Larousse ou Robert ni dans le Glossaire du parler français au Canada. Gilles Colpron, l’auteur du Dictionnaire des anglicismes, est le premier à en faire mention dans son ouvrage paru aux éditions Beauchemin en 1970. Il mentionne que le mot aurait pris son origine à Saint-Hyacinthe avant de gagner le reste de la province. Dominique Michel et Denise Filiatrault furent les premières à utiliser le mot à la télévision dans leur série à succès, Moi et l’autre, diffusée sur les ondes de Radio-Canada de 1966 à 1971[1]. Pour elles, le mot signifiait « de mauvais goût ».

Un mot, de multiples origines…

À Saint-Hyacinthe, tous ont leur version de l’origine du mot. Cet article a pour but de vérifier la légende, de la confirmer ou de la nier. D’après Colpron, le mot est une déformation du nom de famille écossais « Keating ». Un Écossais portant ce patronyme se serait établi à Saint-Hyacinthe avec sa famille. Par son apparence singulière, la famille serait devenue le point de mire de son quartier. Pétri par la langue populaire, le nom propre est devenu un nom commun et un adjectif. Il désigne une personne ou une chose à l’apparence bizarre, démodée. Dans son édition de 1982, Colpron soutient de nouveau que le mot a pris naissance à Saint-Hyacinthe.

En 1971, Louis-Alexandre Bélisle, dans son Dictionnaire général de la langue française au Canada, relève le mot. Il ne donne toutefois que la signification du terme, qui voudrait dire « ancien » ou « démodé ». Dans leurs Travaux de linguistique québécoise, parus en 1978, Lionel Boisvert, Marcel Juneau et Claude Poirier proposent une autre origine au mot : « L’explication proposée par Colpron n’est peut-être pas fausse, mais elle a toutes les apparences de l’étymologie populaire. Nous préférons, jusqu’à plus ample informé, voir dans quétaine un représentant de la famille de quêter, c’est-à-dire mendier. Le français a en effet connu, du XIVe jusqu’au XVIe siècle un substantif, questain, qui signifie mendiant et qui survit à l’époque actuelle dans le parler des Vosges et dans celui de la Haute-Savoie. » D’autres sources prétendent que l’on retrouve dans le parler du Haut-Maine le mot quétin qui désigne une personne bègue, qui brouille ses mots.

Une interrogation demeure… Si le mot connait une généalogie aussi ancienne, provenant de diverses régions de la France, pourquoi les linguistes canadiens du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle n’en font aucune mention?

D’autres pistes…

Interrogé pour en connaitre davantage sur le sujet, un Maskoutain pure laine né au début du 20e siècle, prétend qu’il s’agit de la famille Kesten, qui habitait pendant les années de crise dans le quartier Christ-Roi, communément appelé le bas de la ville de Saint-Hyacinthe. Cette famille, apparemment de souche autochtone, était originaire de la région de Pierreville et s’est installée dans un taudis, y vivant sans plus de façon. Cette hypothèse est plausible, mais après avoir vérifié dans les annuaires de la ville de 1880 à 1909, aucune trace d’une famille Kesten, pas plus que d’une famille Keating, d’ailleurs.

Si, comme on l’a vu, Colpron fut l’un des premiers à reconnaitre le mot « quétaine » en 1970, il existait bien avant. Nos informateurs maskoutains situent son apparition, l’un avant 1920, le second lors de la dépression des années 1930. Aucun document ne le confirme. Il faut attendre plusieurs années pour voir l’expression écrite en toutes lettres. En effet, dans Le Collégien, journal des élèves du Séminaire de Saint-Hyacinthe, au mois d’avril 1956, parait un article intitulé « J’ai vu Kittenville et j’ai compris l’abbé Pierre ». L’article parle de la petite desserte Sainte-Monique située sur la route 116 à Douville, et dans laquelle vivaient plusieurs familles du quartier Christ-Roi expropriées car la Ville voulait « assainir » le centre-ville. Plusieurs familles peu fortunées sont donc obligées de déménager et de se construire des abris de fortune sans électricité, ni eau, ni service sanitaire. Ce territoire est baptisé Kittenville par plusieurs habitants de Saint-Hyacinthe.

La théorie de T.-D. Bouchard

Télesphore-Damien Bouchard, ancien député-maire de Saint-Hyacinthe, lui-même natif du bas de la ville, écrit dans ses mémoires, publiées chez Beauchemin, qu’il est le petit-fils d’un porteur d’eau du Marché à foin. L’ancien marché à foin était l’endroit des maquignons (marchands de chevaux). On y buvait beaucoup, apparemment, en même temps qu’on y jouait à l’argent. Ce territoire a eu longtemps très mauvaise réputation à Saint-Hyacinthe. Selon Bouchard, l’une des familles les plus notoires de ce quartier était les Martin dit Quétenne. Encore une fois, une recherche dans les annuaires de la ville ne permet pas de retrouver cette famille. Il faut bien dire, cependant, que plusieurs familles du marché à foin n’étaient tout simplement pas répertoriées dans les bottins de l’époque.

Quoi qu’il en soit, Bouchard a permis aux Maskoutains de revendiquer la provenance du mot, sinon de l’avoir popularisé. Qu’il origine de l’ancien français ou qu’il soit dérivé d’un nom de famille (Kesten, Keating ou Quétenne), il n’y a que l’embarras du choix. On ne connaitra probablement jamais sa provenance. Ce mot si farfelu cache pourtant un grand drame : celui de la misère et de l’intolérance…

D’après les articles de Jean-Noël Dion, publiés dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe, les 9, 16 et 23 mars 1988.

[1] Dans une entrevue donnée à la fin des années 1990, Denise Filiatrault et Dominique Michel ont confié que c’est de la bouche de Juliette Pétrie, comédienne native de Saint-Hyacinthe, qu’elles ont entendu ce mot pour la première fois.