Au printemps 1882, la Révolution industrielle s’apprête à faire passer Saint-Hyacinthe d’une ère à une autre. Le commerce de la région est florissant parce que les principales denrées d’exportation sont agricoles. La bonne terre produit à chaque année des surplus de céréales et de foin. Les acheteurs de chevaux de l’armée américaine sillonnent nos campagnes raflant des milliers de bêtes. Les Américains qui avaient à cœur leur propre développement désiraient qu’une harmonie commerciale règne dans leur région. L’exportation de leurs machineries et de produits finis atteignait des sommets et des tarifs douaniers préférentiels étaient accordés au Canada.

Les Américains veillaient tellement bien sur leurs intérêts qu’ils finirent par faire accepter la présence d’agents commerciaux, puis de consuls dans la plupart des pays du monde. En 1902, il y en a 1 100 dont 222 en Angleterre et 175 au Canada. Saint-Hyacinthe ne fut pas la seule ville satellite à recevoir pareille ambassade. On sait qu’un tel phénomène se produisit à Sorel, Sherbrooke et Trois-Rivières. C’est montrer l’importance que les Américains accordent à nos échanges mutuels. Seulement une partie de cet imposant corps diplomatique touche un salaire pour la charge qu’il exerce puisque 300 en vivent, 300 sont payés à la pièce et 500 sont nommés à titre gracieux.

Le mandat officiel des consuls se définit comme suit : “Agent qui a pour mission de protéger les intérêts politiques, commerciaux de son pays et d’assurer la sécurité de ses compatriotes à l’étranger.” Le 12 mai 1882, W.A. Warden est nommé agent commercial américain à Saint-Hyacinthe. Il vient surveiller “l’exécution des lois fiscales américaines et les droits commerciaux des citoyens des États-Unis”. Tout ce que l’on sait de lui, c’est qu’il fut en poste jusqu’au 24 août 1883. À cette date, il devient vice-consul général pour l’Île du Prince-Édouard. Il ne semble pas avoir été regretté à l’exemple de ceux qui vont le suivre.

Dans l’édition du 12 juin 1885 du journal L’Union, on apprend que le consulat des États-Unis de Saint-Hyacinthe est situé au 95, rue Des Cascades. Le 4 septembre suivant “M. Alain Fish consul de la république” saluait la présence de délégués français. Ceux-ci faisaient probablement partie d’une délégation commerciale avec qui le consul dut s’empresser de discuter exportations. Monsieur Fish demeura en poste jusqu’à la fin mai 1886.

Le 2 avril 1886, l’Honorable W.T. Mitchell vient occuper le même poste qu’à Port-Huron en Ontario. On apprend le 9 juillet que le respect du dimanche prime sur la célébration; puisqu’on attendit au lundi le 5 pour fêter l’anniversaire de l’indépendance. Monsieur Mitchell habita 3 ans au 21, rue Girouard. L’Union, du 26 juillet 1889, relate son départ comme suit: “Le départ de Monsieur Mitchell sera vivement regretté par notre population, dont il a su acquérir les plus sincères sympathies”. Il fut remplacé par Monsieur Thomas Moore dont nous ne savons rien. Pas plus que de son successeur un monsieur Willet qui avait, dit-on mérité, l’estime et la considération de tous.

La date suivante marque un tournant dans la politique diplomatique américaine vis-à-vis le Québec francophone. Le 4 août 1893, un franco-américain, Monsieur Charles Laberge, devenait le premier consul issu de la province. Les locaux qui abritent la délégation ont été emménagés au 139, rue des Cascades; plus près de la rue Mondor. Je dis délégation puisque à Charles Laberge, on adjoint Monsieur Francis Bartels, assureur de son métier. Monsieur Laberge qui fut en poste 5 ans demeurait au 225, rue Girouard. Il ne laissa pas d’autres traces de son activité ou de son passage à Saint-Hyacinthe. On apprendra son décès à New York le 11 octobre 1906, chez sa fille unique.

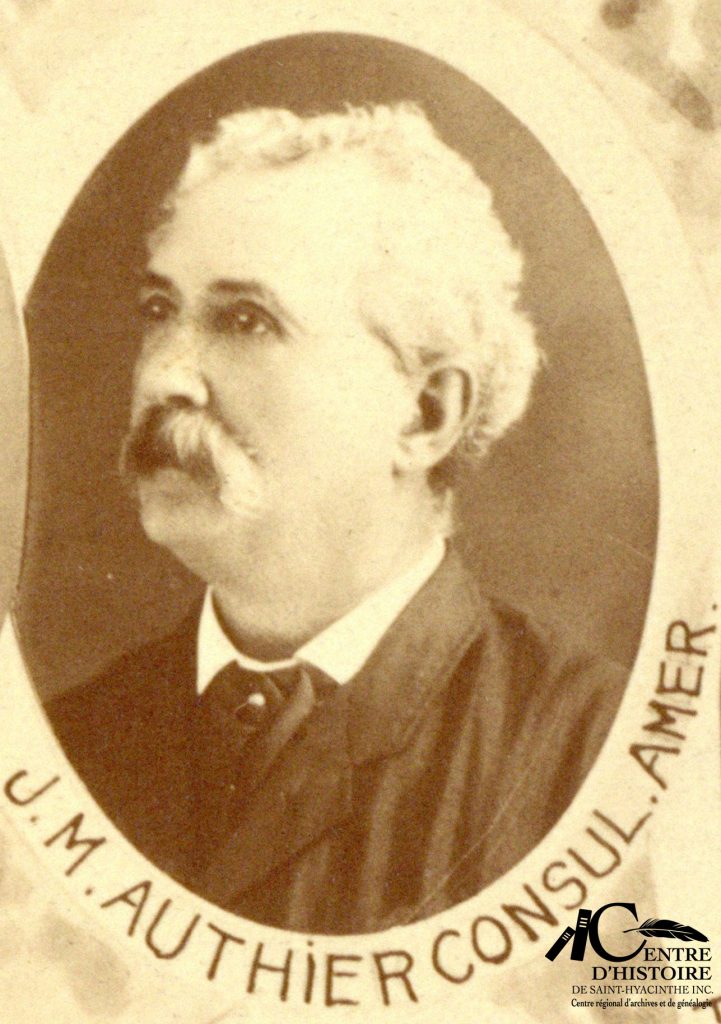

Le 27 mai 1898, le président des États-Unis, Mc Kinley, assigne le poste de consul à Saint-Hyacinthe à Monsieur Joseph Misaël Authier de Central Falls. Il était le fils du notaire J.-M. Authier, premier secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. Ce monsieur Authier n’était pas étranger à notre ville puisqu’il avait été plusieurs années à l’emploi de la poste locale. On écrit que J.-M. Authier a reçu sa commission de Washington. C’est peut-être à dire que d’autres l’auraient reçu d’un moins haut niveau ou que ce consul officiel recevait des revenus tout aussi officiels pour sa position. Le 20 août 1898, “Messieurs les Consul et Vice-Consul-Américains Authier et Bartels” reçoivent, en grande pompe, l’un des généraux de l’armée américaine Charles R. Brayton. Ce dernier avait participé à quelques engagements lors des opérations de pacification des territoires autochtones de l’Ouest. Le général aussi propriétaire d’un journal à Providence, touchait de la politique dans l’État du Rhode-Island. Monsieur Authier qui habite le 26, rue Rosalie ne quittera ses fonctions que dix ans plus tard.

Le 30 juin 1908, 26 ans après sa création, le consulat de Saint-Hyacinthe perd son titulaire puisque Monsieur Authier ne sera pas remplacé. Ce jour-là, il fut l’objet d’une belle manifestation à l’Hôtel Yamaska. À l’occasion de son départ pour la Guadeloupe, il est accompagné à la gare du Grand Tronc par “le maire Eugène Saint-Jacques et par messieurs A.M. Beauparlant, T.-D. Bouchard, le Lt-Col. H.A. Beauregard, Émile Marin, Eugène Lamarche et F. Bartels”.

On retrouve une dernière fois l’ancien vice-consul américain, Francis Bartels, le 15 mars 1912, alors qu’il revient à Saint-Hyacinthe après un voyage de deux semaines à Québec où il eut différentes entrevues avec le gouvernement. Ainsi s’efface notre passé diplomatique.

D’après les articles de Gilles Guertin paru dans le Courrier de Saint-Hyacinthe les 29 novembre et 6 décembre 1994.

Photo : Joseph Misaël Authier, extrait de la mosaïque souvenir des hommes d’affaires de Saint-Hyacinthe – 1905, Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe, Fonds CH478 Histoire de Saint-Hyacinthe